- Книга (1323)

- Газета (10)

- Журнал (143)

- Автореферат диссертации (39)

- Аудиоиздание (30)

- Видеоиздание (271)

- Неопубликованный документ (3)

- Нотное издание (9)

- Фотография (11)

- Статья (236)

- Библиографический указатель (41)

- Словарь (70)

- Календарь (1)

- Брошюра (23)

- Буклет (5)

- Электронное издание (2)

- 3D-модель (1)

- Грампластинка (5)

- Веб-архив (141)

- Чукотский (22)

- Долганский (11)

- Английский (8)

- Эскимоский (3)

- Эвенкийский (64)

- Эвенский (189)

- Французский (1)

- Хантыйский (1)

- Корякский (3)

- Мансийский (2)

- Нанайский (7)

- Ненецкий (5)

- Нганасанский (2)

- Нивхский (6)

- Старорусский (2)

- Русский (1780)

- Латинская графика (3)

- Тунгусский (7)

- Якутский (206)

- Юкагирский (42)

Количество страниц: 6 с.

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Литература. Литературоведение > Критика как литературный жанр. Критические статьи. Литературные обзоры,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Литература. Литературоведение,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Литературоведение,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Литературоведение,

- КНИГАКАН > Все народы > Юкагиры (палеоазиатская группа языков) > Литературоведение.

Бурцева, Ж. В. К вопросу о северной идентичности в литературном тексте: на примере творчества Т. Одулока, А. Кривошапкина, Г. Кэптукэ / Ж. В. Бурцева // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Вопросы национальных литератур". - 2022. - N 2 (06). - С. 5-10.

DOI: 10.25587/litteraesvfu.2022.57.63.001

Количество страниц: 4 с.

Яковлева, М. П. Обучение сказительскому искусству у эвенков / М. П. Яковлева // Современные проблемы науки и образования : журнал. - 2014, N 6. - С. 1328-1331.

Год выпуска: 1981

Количество страниц: 1 с.

- Медиатека НБ Якутии: смотри и слушай > Фотографии,

- Национальная культура, обряды, праздники коренных малочисленных народов Севера > Традиционные обряды, праздники, искусство коренных малочисленных народов Якутии > Юкагиры,

- Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) имени С. А. Зверева — Кыыл Уола > Фотогалерея из личного архива Гороховой Галины Гаврильевной > 1980-е годы,

- Искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт,

- КНИГАКАН > Все народы > Юкагиры (палеоазиатская группа языков) > Искусство,

- КНИГАКАН > Все народы > Юкагиры (палеоазиатская группа языков) > Этнография. Фольклор.

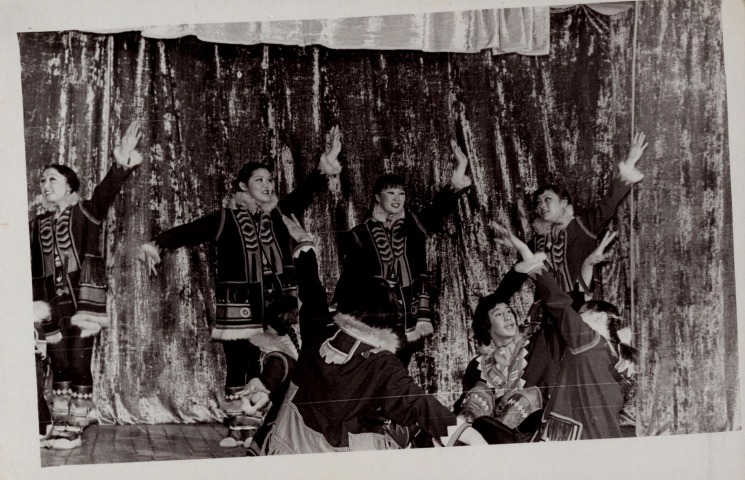

Год выпуска: 1986

Количество страниц: 2 с.

- Медиатека НБ Якутии: смотри и слушай > Фотографии,

- Национальная культура, обряды, праздники коренных малочисленных народов Севера > Традиционные обряды, праздники, искусство коренных малочисленных народов Якутии > Эвены,

- Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) имени С. А. Зверева — Кыыл Уола > Фотогалерея из личного архива Алексеева Александра Ивановича > 1980-е годы,

- Искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Искусство,

- iYakutia > Культура, искусство, спорт Якутии > Театр.

Год выпуска: 1988

Количество страниц: 2 с.

- Медиатека НБ Якутии: смотри и слушай > Фотографии,

- Национальная культура, обряды, праздники коренных малочисленных народов Севера > Этническая культура, праздники, обряды других коренных малочисленных народов,

- Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) имени С. А. Зверева — Кыыл Уола > Фотогалерея из личного архива Алексеева Александра Ивановича > 1980-е годы,

- Искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт,

- КНИГАКАН > Все народы > Коряки (палеоазиатская группа языков) > Искусство,

- iYakutia > Культура, искусство, спорт Якутии > Театр.

Количество страниц: 12 с.

- Общественные науки. Образование > Экономика. Экономические науки. Политическая экономия > Экономические науки в целом. Политическая экономия,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Экономика. Экономические науки. Политическая экономия,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Общественные науки.

Оценка качества жизни эвенков по опроснику SF–36 / С. С. Шадрина, Е. Н. Сивцева, А. А. Донская [и др.] // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. - 2022. - N 2 (27). - C. 39-49

DOI: 10.25587/SVFU.2022.27.2.005

Источник: Индустрия Севера. - 2000. - 18 октября

Количество страниц: 1 с.

- Эвенкийский язык > Общие сведения о языке,

- Марфусалова Венера Петровна > Труды и статьи,

- Языки народов Якутии > Эвенкийский язык > Общие сведения о языке,

- Языкознание. Филология. Художественная литература,

- КНИГАКАН > Языкознание. Лингвистика. Художественная литература. Литературоведение,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание.

Количество страниц: 10 с.

Варламов, А. Н. Эпические сюжеты эвенков и хамниган: к вопросу о культурной общности / А. Н. Варламов, М. П. Дьяконова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Эпосоведение" - 2022, N 2 (26). - С. 40-49

DOI: 10.25587/i2607-6286-7959-a

Количество страниц: 6 с.

Васильев, В. Е. Мифы и рассказы о сотворении мира, о боге и сатане, записанные И. С. Гурвич у населения Оленёкского района в годы Великой Отечественной войны / В. Е. Васильев ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН // Коренные малочисленные народы Российской Федерации: проблемы, приоритеты и перспективы развития в трансформирующемся обществе / редакционная коллегия: С. М. Баишева (автор предисловия), А. Г. Томаска ; рецензенты: У. С. Борисова, Н. И. Данилова. - Якутск : ИГИиПМНС СО РАН, 2019. - С. 233-238

Количество страниц: 8 с.

- Учимся говорить на языках народов Севера > За сохранение языков народов Севера Якутии,

- Общий отдел > Общие вопросы науки и культуры,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩИЙ ОТДЕЛ > Общие вопросы науки и культуры,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Общий отдел,

- КНИГАКАН > Языкознание. Лингвистика. Художественная литература. Литературоведение,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание,

- КНИГАКАН > Все народы > Юкагиры (палеоазиатская группа языков) > Языкознание.

Алексеева, Е. К. Этнокультурная и языковая ситуация среди коренных жителей Булунского и Усть-Янского районов Якутии / Е. К. Алексеева ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН // Коренные малочисленные народы Российской Федерации: проблемы, приоритеты и перспективы развития в трансформирующемся обществе / редакционная коллегия: С. М. Баишева (автор предисловия), А. Г. Томаска ; рецензенты: У. С. Борисова, Н. И. Данилова. - Якутск : ИГИиПМНС СО РАН, 2019. - С. 220-226