Количество страниц: 16 с.

Свойства дневных длиннопериодных пульсаций во время начала магнитосферной бури / Ю. Ю. Клибанова, В. В Мишин, Б. Цэгмэд, А. В. Моисеев // Геомагнетизм и аэрономия. – 2016. – Т. 56, N 4. – С. 457-471.

DOI: 10.7868/S00167940160400076

Количество страниц: 16 с.

Характеристики магнитосферно-ионосферных возмущений в периоды роста динамического давления солнечного ветра / С. И. Соловьев, А. В. Моисеев, К. Юмото, М. Енгебретсон // Геомагнетизм и аэрономия. – 2003. – Т. 43, N 5. – С. 620-634.

Характеристики глобального геомагнитного отклика на квазипериодические вариации динамического давления солнечного ветра / С. И. Соловьев, А. В. Моисеев, Д. Г. Баишев, Г. А. Макаров, К. Юмото, М. Енгебретсон // Геомагнетизм и аэрономия. – 2003. – Т. 43, N 2. – С. 183-192.

Количество страниц: 10 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры),

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры).

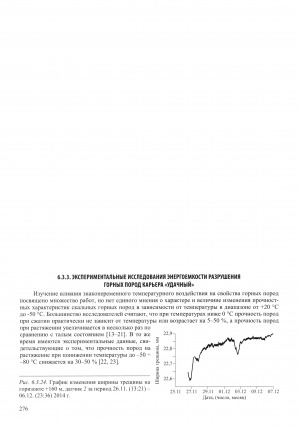

Захаров Е. В., Экспериментальные исследования энергоемкости разрушения горных пород карьера "Удачный" / Захаров Е. В., Курилко А. С. //Геомеханические поля и процессы: экспериментально-аналитические исследования формирования и развития очаговых зон катастрофических событий в горнотехнических и природных системах. – 2018.– Т. 1, гл. 6.3. – С. 276-285.

Количество страниц: 5 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры),

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры).

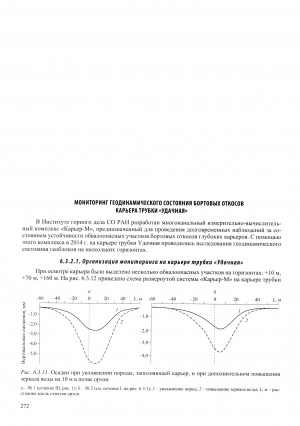

Востриков В. И. Мониторинг геодинамического состояния бортовых откосов карьера трубки "Удачная" / Востриков В. И., Полотнянко Н. С., Федеряев О. В. //Геомеханические поля и процессы: экспериментально-аналитические исследования формирования и развития очаговых зон катастрофических событий в горнотехнических и природных системах. – 2018. – Т. 1, гл. 6.3 – С. 272-277.

Количество страниц: 8 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры),

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Инженерное дело. Техника в целом > Горное дело. Горные предприятия (рудники, шахты, карьеры).

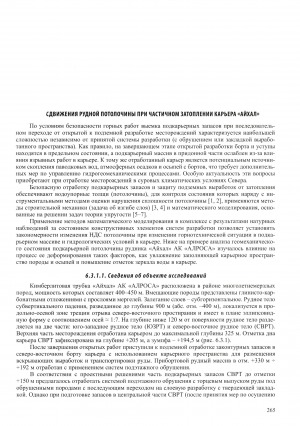

Барышников, В. Д. Сдвижения рудной потолочины при частичном затоплении карьера "Айхал" / Барышников В. Д., Гахова Л. Н. // Геомеханические поля и процессы: экспериментально-аналитические исследования формирования и развития очаговых зон катастрофических событий в горнотехнических и природных системах. – 2018. – Т. 1, гл. 6.3. – С. 265-272.

Количество страниц: 8 с.

- Общественные науки. Образование > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Историческая наука. Историография > Археология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Историческая наука. Историография > Археология.

Романова, Е. Н. Sine ira et studio: Гавриил Ксенофонтов и проблема кочевничества Евразии: неопубликованные заметки этнографа / Е. Н. Романова, Л. Б. Степанова // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2018. – N 1 (22). – С. 19-26.

DOI: 10.25693/IGI2218-1644.2018.01.22.002

Количество страниц: 7 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Лексикология,

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Семантика,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Лексикология,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Семантика,

- Общественные науки. Образование > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- iYakutia > Традиционные верования > Шаманские обряды. Шаманы.

In this article, the readers are offered half-forgotten words from the vocabulary of shamanism of the Sakha people. These terms, introduced by us into scientific use. arc important in the sense that they can bring some clarity to the questions about the time of shamans and their religious practices. It is known that archaic symbols are the basis of many modem rituals, the sacred meaning of which is sometimes lost. In order to restore the forgotten religious terms, it is necessary to apply a comprehensive analysis that combines the materials of Ethnography, linguistics, semiotics and folklore. Etymological and semantic parallels of terms give reason to assert that shamanism has common origins among all peoples of the Altai language family. Here we give the terms, which together arc united by the archaic cult of goddesses-mothers and fertility, clearly traced in the shamanism of the peoples of Siberia and Central Asia.

Васильев, В. Е. Термины шаманизма, не вошедшие в "Толковый словарь якутского языка" (к проблеме мифо-религиозных и семантико-этимологических параллелей) / В. Е. Васильев // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2018. – N 4 (25). – С. 134-140.

DOI: 10.25693IGI2218-1644.2018.04.015

Количество страниц: 8 с.

- Общественные науки. Образование > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Литература. Литературоведение > Диссертации. Трактаты. Научная полемика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Литература. Литературоведение,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы.

The article substantiates the need for an integrated approach to the study of the literary and scientific creativity of P. Oyunsky as a certain creative integrity. The attitude of the oral traditions, in different ways and in different contexts focused in the work of P.A. Oyunsky, meanwhile, could not be better reveals his integrity as individuals in this matter. According to the texts of Oyunsky, both literary and scientific, an attempt was made to consistently reconstruct how the creative refraction of the oral culture of the people was formed. Hidden logic of narrative possibilities in texts Oyunsky allows us to make an assumption that in this matter he went further than his predecessor, the poet A.E. Kulakovsky. Novelty creative interpretation of P.A. Oyunsky oral traditions of the people found expression in the precedent of creating invariato text Olonkho about Nurgun Bootur. recreating in verse (“Red Shaman") and prose (“the Great Kudangsa”) forms the mythological basis of this tradition. The General trend of development of folklore material is due to the inclusion of this process in the creative biography of P. Oyunsky at all stages of its formation, the evolution of the author in a consistent movement from the stylistic organization of the poetic language of folklore to the myth, to the reconstruction in the literary text of its narrative structure and mythological semantics.

Покатилова, Н. В. Возвращение к истокам: фольклорно-мифологическая парадигма в литературном и научном творчестве П. А. Ойунского / Н. В. Покатилова // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2018. – N 4 (25). – С. 127-134.

DOI: 10.25693/IGI2218-1644.2018.04.012

Количество страниц: 11 с.

- Эвенский язык > Словари, разговорники,

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Ономастика, топонимика,

- Топонимы Якутии > По родным местам: топонимика улусов,

- Топонимы Якутии > Топонимика Якутии: эвенские и эвенкийские корни,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Ономастика, топонимика,

- Языки народов Якутии > Эвенский язык > Словари, разговорники,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Эвенский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание.

On the basis of toponymic filing Ivanov M.S.-Bagdaryyn Sulbe there comes a time in lexicographical work of the toponymic dictionary of the Republic of Sakha, rhe collected material is presented in the database of about 450 thousand card files. Also noteworthy is the scientific and popular scientific literature on toponymy of Yakutia. This publication substantiates the compilation of the toponymic dictionary of the region and the choice of the Evcn-Bytantantay ulus as an object of onomastic lexicography. The paper presents the structural characteristics, trial dictionary entries of the toponyms to the “Toponymic dictionary of the Eveno-Bytantaysky ulus” in the number of 57 articles on the letters A and B. Using the comparative method, given the etymological reference of the root basics of finite morphemes Manchu-Tungus, Turkic-Mongolian origin. As an application is given a list of formants (affixes, suffixes) with the designation of their main values. The formation of the toponymic system of the Bytantay river basin as the territory of ethno-linguistic contacts of unrelated languages emerges. The ethnic and cultural information linking Yakutia with the Sayano-Altai Turks and Mongolian tribes is given, also toponymic tradition which reveals the content of geographical names the appellative onymization archaic vocabulary rugasira evens.

Иванов, Н. М. Материалы к топонимическому словарю Эвено-Бытантайского улуса / Багдарыын Нь. С. уола, В. Г. Попов // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2018. – N 4 (25). – C. 102-112.

DOI: 10.25693/IGI2218-1644.2018.04.004