Саха тыла (якутский язык) — является наряду с русским одним из официальных языков Республики Саха (Якутия). Относится к тюркской семье языков, в которой образует отдельную ветвь. Считается древнейшим, сохранившим более древние черты тюркских языков благодаря консервации их в условиях изолированного от других тюркских народов развития на далёком севере.

Якутский язык прошёл сложный исторический путь развития, что отражает его лексический состав, в котором основная часть тюркская, много монгольских и русских слов, довольно значительное количество эвенкизмов, имеются слова из эвенского, юкагирского, самодийского языков, а также из санскрита и других древних языков.

Выделяются центральная, вилюйская, северо-западная и северо-восточная, а также по неогубленному и огубленному произношению акающая и окающая группы говоров.

Литературный якутский язык сформировался под влиянием языка фольклора в конце 19 – начале 20 вв. на основе центральных говоров; переводная миссионерская литература публиковалась с 19 в.

ЯКУТСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

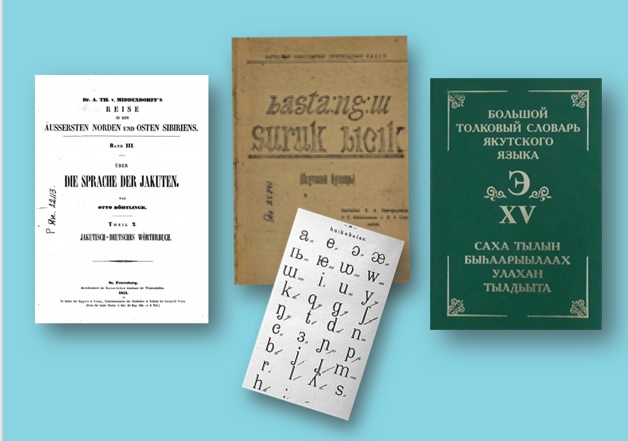

С начала XIX века появляются зачатки письменности на якутском языке, пробуждается интерес к изучению якутского языка, появляются переводы религиозных книг на якутском языке. В середине XIX в. академик Оттон Николаевич Бётлингк создаёт транскрипцию, пригодную для печатания якутских текстов.

Использовалось несколько систем письменности (все на кириллической основе): миссионерская, на которой публиковалась в основном литература церковного содержания; бётлингковская, на которой выходили научные публикации и первые периодические издания; и письменность на русском гражданском алфавите.

В 1922 году был введён алфавит Семёна Андреевича Новгородова, созданный на основе международной фонетической транскрипции; в 1930–1940 годах существовала письменность на латинской основе, с 1940 – на основе русской графики с некоторыми дополнительными буквами.

ИЗУЧЕНИЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

Якутский язык является одним из наиболее хорошо изученных тюркских языков. Первое его фундаментальное описание «Über die Sprache der Jakuten» (О языке якутов) было выполнено О.Н. Бётлингком (опубликовано на немецком языке в Петербурге в 1851; в 1990 издано в русском переводе). Этот труд был первой научной академической грамматикой, в которой дано глубокое, всестороннее описание якутского языка и впервые разработана якутская письменность на научной основе.

Достижения Бётлингка свое продолжение с дальнейшей разработкой некоторых вопросов получили в грамматике С.В. Ястремского (1900). Работа В.В. Радлова «Die jakutische Sprache in ihrem Verhaltnisse zu den Turksprachen» (1908) была первой исторической грамматикой в тюркологии.

Словарь Э.К. Пекарского был первым в тюркологической лексикографии фундаментальным словарем-тезаурусом, в котором собрано лексическое богатство дореволюционного якутского языка, как оно есть.

В первые годы Советской власти осуществлялись задачи создания массовой письменности и школьной учебной литературы. В составление букварей, учебников по родному языку и речи первый основополагающий вклад внесли лингвисты и писатели С.А. Новгородов, А.А. Иванов-Кюндэ. В дальнейшем по созданию учебной литературы и разработке прикладных вопросов якутского языка плодотворно трудились П.А. Ойунский, Н.С. Григорьев, Л.Н. Харитонов, П.Г. Григорьев, Д.К. Сивцев, Н.В. Егоров, П.Н. Самсонов, Г.Ф. Сивцев, П.П. Барашков, Н.А. Аллахский, Н.Е. Петров, Н.Д. Дьячковский, Н.Н. Неустроев, М.А. Черосов и др.

Первые успехи в научном исследовании якутской грамматики в Советское время появились в 40-х годах с трудов Л.Н. Харитонова. В дальнейшем им и Е.И. Коркиной глубоко и всесторонне освещены почти все категории глагола. Звуковой строй, вокализм, консонантизм, некоторые просодические явления с помощью экспериментального исследования изучены П.П. Барашковым, Н.Д. Дьячковским, И.Е. Алексеевым. Комплексное исследование служебных слов и изучение теории и практики языковой модальности даны в трудах Н.Е. Петрова. Синтаксис якутского языка глубоко исследован Е.И. Убрятовой и др.

Описание говоров и диалектов якутского языка дано в работах А.Е. Кулаковского, Е.И. Убрятовой, П.П. Барашкова, П.С. Афанасьева, Е.И. Коркиной, М.С. Воронкина, С.А. Иванова и др.

Вопросы лексикологии и лексикографии разработаны также довольно всесторонне. Созданы разного рода словари, в том числе Большой толковый словарь якутского языка.

В подборку вошли научные труды лингвистов о якутском языке, учебные пособия для учащихся и преподавателей школ и вузов (в том числе первые буквари), словари, издания об исследователях якутского языка.

Отдельный раздел посвящён первым изданиям на якутском языке – здесь представлены книги, начиная с 1819 года (Сокращённый катехизис на якутском языке), Сахалыы сурук-бичик (Якутский букварь) 1917 года, периодические издания «Якутский край», «Якутская жизнь», «Саха саҥата».

Желающим самостоятельно изучить якутский язык предлагаем раздел с самоучителями и разговорниками.

Подборка отражает путь развития якутского языка от первых шагов по созданию письменности до современных научных исследований.

Открытый доступ означает, что читать книгу можно из любого места, где есть интернет. Нужно только авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Закрытый – доступ к изданию возможен только в стенах Национальной библиотеки РС (Я).

Количество страниц: 11 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Фразеология,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Немецкий язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Прокопьева, С. М. Сопоставление образности фразеологических единиц с компонентом "снег" в якутском и немецком языках / С. М. Прокопьева ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Алтаистика". - 2023. - N 1 (8). - C. 26-36. - DOI: 10.25587/ALTAISTICSVFU.2023.77.71.003

DOI: 10.25587/ALTAISTICSVFU.2023.77.71.003

Количество страниц: 4 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Лексикология,

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Общий отдел > Газеты. Пресса. Журналистика,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩИЙ ОТДЕЛ > Газеты. Пресса. Журналистика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Соколова, М. Н. Креолизованные тексты в коммуникационном пространстве СМИ (на примере якутских журналов) / М. Н. Соколова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Научный электронный журнал Меридиан. - 2020. - N 13 (47) . - C. 264-266.

Количество страниц: 10 с.

Осорова, М. А. Когнитивные механизмы наименования лекарственных растений в якутском языке / М. А. Осорова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Алтаистика". - 2023. - N 1 (8). - C. 16-25. - DOI: 10.25587/ALTAISTICSVFU.2023.64.52.002

DOI: 10.25587/ALTAISTICSVFU.2023.64.52.002

Количество страниц: 4 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Фразеология,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Фразеология,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Русский язык,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Герасимова, Е. С. Символика и значения чисел в русских и якутских фразеологизмах / Е. С. Герасимова, И. И. Сивцева ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Научный электронный журнал Меридиан. - 2019. - N 11 (29). - C. 234-236.

Издательство: Институт гуманитарных исследований РС(Я)

Год выпуска: 2006

Количество страниц: 162 с.

Количество страниц: 3 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Федорова, А. Н. Вопросы изучения сложных слов в якутском языке / А. Н. Федорова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ // Научный электронный журнал Меридиан. - 2017. - N 1 (4). - C. 61-63.

Издательство: ИЦ НБ РС(Я)

Год выпуска: 2023

Количество страниц: 726 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Общие вопросы якутского языка,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Общие вопросы якутского языка,

- Языкознание. Филология. Художественная литература,

- ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО > Научная литература,

- КНИГАКАН > Общий отдел,

- КНИГАКАН > Языкознание. Лингвистика. Художественная литература. Литературоведение,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Языкознание,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Литературоведение,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Юкагиры (палеоазиатская группа языков) > Языкознание,

- КНИГАКАН > Все народы > Долганы (тюркская группа языков) > Этнография. Фольклор.

Издательство: СӨ НБ

Год выпуска: 2023

Количество страниц: 404 с.

- Якутский героический эпос Олонхо > Научные труды,

- Якутский героический эпос Олонхо > Олонхосуты,

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку,

- Языкознание. Филология. Художественная литература,

- Общественные науки. Образование,

- ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО > Научная литература,

- КНИГАКАН > Все народы > Юкагиры (палеоазиатская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Этнография. Фольклор.

Количество страниц: 4 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Ефремов, Н. Н. Труд О. Н. Бётлингка "О языке якутов" (СПб, 1851) / Н. Н. Ефремов, О. А. Мельничук // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Алтаистика" - 2022. - N 3 (6). - С. 92-95.

DOI: 10.25587/ALTAISTICSVFU.2022.49.15.008

Издательство: Наука

Год выпуска: 2001

Количество страниц: 148 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Лексикология,

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Грамматика (морфология, синтаксис),

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Лексикология,

- Языкознание. Филология. Художественная литература.