Специальные подборки

Издания подборки 11 - 20 из 33

- Книга (1472)

- Газета (10)

- Журнал (155)

- Автореферат диссертации (43)

- Изоиздание (1)

- Аудиоиздание (50)

- Видеоиздание (322)

- Неопубликованный документ (2)

- Нотное издание (10)

- Фотография (12)

- Статья (257)

- Библиографический указатель (50)

- Словарь (78)

- Календарь (1)

- Брошюра (25)

- Буклет (5)

- Электронное издание (2)

- 3D-модель (2)

- Грампластинка (6)

- Веб-архив (176)

- Чукотский (24)

- Долганский (11)

- Английский (29)

- Эскимоский (3)

- Эвенкийский (69)

- Эвенский (228)

- Французский (1)

- Немецкий (1)

- Хантыйский (2)

- Корякский (4)

- Мансийский (2)

- Нанайский (7)

- Ненецкий (5)

- Нганасанский (1)

- Нивхский (6)

- Старорусский (4)

- Русский (2003)

- Латинская графика (4)

- Тунгусский (8)

- Якутский (215)

- Юкагирский (51)

Автор:

Varavina Galina N.

Год выпуска: 2018

Подборки

- Общественные науки. Образование,

- Искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Этнография. Фольклор,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Искусство,

- КНИГАКАН > Все народы > Эвенки (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Искусство. Музыка. Спорт.

Based on the ethnographic and field data in the context of the semiotic approach and the geospatial theory, the article analyzes the ornamental culture of the northern Tungus, namely the Evens and the Evenks. It is shown that ethno-local models of the northern landscape are represented through visual-imagery perception (art, ornamentation). An ornament is considered a symbolic “language” associated with a wide range of “texts” – beliefs and rituals. It acts as a special kind of the “language” of the world outlook, a mental worldview and the culture of the ethnos. The ornamental language of the Evens and the Evenks acts as a symbolic formation, where the symbols of Nature, Mother Earth, fertility, the symbolism of the ancestral tree (“unity of the genus”), water, fire, the symbol of the cyclic life and a spatial code function

В статье на основе этнографических и полевых материалов в контексте семиотического подхода и геопространственной теории анализируется орнаментальная культура северных тунгусов – эвенов и эвенков. Показано, что через визуально-образное восприятие (искусство, орнамент) репрезентируются этнолокальные модели северного ландшафта. Орнамент считается как символический "язык", связанный с широким кругом "текстов" – верований и ритуалов. Он выступает как особый род "языка" мировоззрения, ментальной картины мира и культуры этноса. Орнаментальный язык эвенов и эвенков выступает в качестве знакового образования, где функционируют символика Природы, Матери-Земли, плодородия, символика родового дерева ("единство рода"), воды, огня, символ цикличности жизни, а также пространственный код

В статье на основе этнографических и полевых материалов в контексте семиотического подхода и геопространственной теории анализируется орнаментальная культура северных тунгусов – эвенов и эвенков. Показано, что через визуально-образное восприятие (искусство, орнамент) репрезентируются этнолокальные модели северного ландшафта. Орнамент считается как символический "язык", связанный с широким кругом "текстов" – верований и ритуалов. Он выступает как особый род "языка" мировоззрения, ментальной картины мира и культуры этноса. Орнаментальный язык эвенов и эвенков выступает в качестве знакового образования, где функционируют символика Природы, Матери-Земли, плодородия, символика родового дерева ("единство рода"), воды, огня, символ цикличности жизни, а также пространственный код

Автор:

Varavina Galina N.

Год выпуска: 2016

The present research studies the ornamental traditions of the indigenous peoples of the Arctic. It suggests a general typological characteristic of the traditional ornament of the Northern Tungus, Evens and Evenki. Since the dawn of time, they have been unique representatives of the Northern nomadic peoples, representing the Northeast division of the Tungus, belonging to Siberian-Manchurian ethnogenetic branch. In the course of long historical development, the Northern peoples created a number of works of decorative art, forming a unique cultural heritage of the circumpolar region, and making a cumulative contribution into the world culture treasury. Circumpolar culture of the nomads has developed a complicated system for harmonious existence of nature and man. This knowledge of the Northern nomads has been passed on from father to son, transmitted through the works of culture and art, being unique models of arts and crafts of the ethnos. The figurative “language” of the ornament of the Northern peoples is rich and multi-faceted, incorporating experience of interaction between nature and man. The Tungus ornament is one of the phenomena of the Even and Evenki national culture, reflecting its originality and peculiar features. The Tungus ornament is specific for expressing the nomadic culture, traditional way of life and peculiar picture of the world. It is distinguished with artistic and stylistic features along with the sacral and semantic content. The ornamental motives have been considered sacral, as they serve as a protective amulet. It should be noted that the ornament art is one of the most original elements of ethnic culture, vulnerable to changes much less than the routine objects they decorate. However, the Tungus ornament, and that of the Evens and Evenki in particular, remains an understudied area which has not undergone a comprehensive and deep analysis, especially on the semiotic and linguistic levels. For this reason, the present research drives a really acute problem. Besides, with the currently growing interest to the culture of autochthonic ethnicities, their stories and values, the traditional ornament may be classified as “raw material of the future”. Today, the scope of using forms, compositions, and elements of the traditional ornament in various areas of culture is extending such as to the design of trademark, decoration etc. So, Buryat Institute of Natural Science is working on a computer database of the traditional ornaments of the Mongol speaking peoples, which becomes a peculiar encyclopaedia of symbols, which may be used for creating new patterns based on the existing prototypes. For this reason, at the present stage the traditional ornament continues its development today. It is important to note that the traditional ornamental culture of the small-numbered indigenous peoples of the North and Siberia, based on mythological thinking, the fundamentals of their philosophy and nomadic world outlook, will always remain a hot topic

В статье рассматриваются орнаментальные традиции коренных народов Арктики. Дается общая типологическая характеристика традиционного орнамента северных тунгусов – эвенов и эвенков. Они испокон веков уникальные представители северных кочевых народов, являют собой северо-восточное подразделение собственно тунгусов, относятся к сибирско-маньчжурской этногенетической ветви. В процессе длительного исторического развития северные народы создали множество памятников декоративного искусства, составляющих в настоящее время часть уникального культурного наследия циркумполярного региона, внесших совокупный вклад в сокровищницу мировой культуры. Циркумполярная культура кочевников развила разветвленную систему гармоничного существования природы и человека. Эти знания северных кочевников передавались из поколения в поколение через памятники культуры и искусства, которые являются уникальными образцами декоративно-прикладного искусства этноса. Образный "язык" орнамента северных народов богат и многогранен, вобрал в себя опыт взаимодействия человека с природой. Тунгусский орнамент – одно из явлений национальной культуры эвенов и эвенков, отразившее ее своеобразие и специфические черты. Специфика тунгусского орнамента заключается в том, что он выражение их кочевой культуры, традиционного образа жизни и своеобразной картины мира. Он отличается художественно-стилистическими особенностями и сакрально-семантическим содержанием. Их орнаментальные мотивы считались сакральными, они были призваны выполнять функции оберега. Следует отметить, что орнаментика является одним из наиболее самобытных элементов этнической культуры, который подвержен изменениям в намного меньшей степени, чем предметы повседневного использования. Однако тунгусский орнамент, в частности эвенов и эвенков Якутии, остается малоизученной областью, которая не получила всестороннего и глубокого анализа, особенно в семиотическом и лингвистическом планах, поэтому эта работа поднимает действительно актуальную проблему. Кроме того, в условиях растущего интереса к культуре автохтонных этносов, их истории и ценностям традиционный орнамент возможно отнести к "сырьевым ресурсам будущего". В настоящее время широко распространяется сфера применения форм, композиций и элементов традиционной орнаментики в различных областях культуры. Например, при создании товарных знаков, в дизайнерских и оформительских работах и т.д. Так, в Бурятском институте естественных наук создается компьютерная база данных традиционного орнамента монголоязычных народов, которая становится своеобразной энциклопедией символов, и с помощью которой можно будет моделировать новые узоры, используя существующие прототипы. Поэтому традиционная орнаментика на современном этапе не исчерпала возможностей дальнейшего развития и сегодня. Важно отметить, что традиционная орнаментальная культура коренных малочисленных народов Севера и Сибири, в основе которой лежит мифологическое мышление, мировоззрение кочевников, всегда остается актуальной темой

В статье рассматриваются орнаментальные традиции коренных народов Арктики. Дается общая типологическая характеристика традиционного орнамента северных тунгусов – эвенов и эвенков. Они испокон веков уникальные представители северных кочевых народов, являют собой северо-восточное подразделение собственно тунгусов, относятся к сибирско-маньчжурской этногенетической ветви. В процессе длительного исторического развития северные народы создали множество памятников декоративного искусства, составляющих в настоящее время часть уникального культурного наследия циркумполярного региона, внесших совокупный вклад в сокровищницу мировой культуры. Циркумполярная культура кочевников развила разветвленную систему гармоничного существования природы и человека. Эти знания северных кочевников передавались из поколения в поколение через памятники культуры и искусства, которые являются уникальными образцами декоративно-прикладного искусства этноса. Образный "язык" орнамента северных народов богат и многогранен, вобрал в себя опыт взаимодействия человека с природой. Тунгусский орнамент – одно из явлений национальной культуры эвенов и эвенков, отразившее ее своеобразие и специфические черты. Специфика тунгусского орнамента заключается в том, что он выражение их кочевой культуры, традиционного образа жизни и своеобразной картины мира. Он отличается художественно-стилистическими особенностями и сакрально-семантическим содержанием. Их орнаментальные мотивы считались сакральными, они были призваны выполнять функции оберега. Следует отметить, что орнаментика является одним из наиболее самобытных элементов этнической культуры, который подвержен изменениям в намного меньшей степени, чем предметы повседневного использования. Однако тунгусский орнамент, в частности эвенов и эвенков Якутии, остается малоизученной областью, которая не получила всестороннего и глубокого анализа, особенно в семиотическом и лингвистическом планах, поэтому эта работа поднимает действительно актуальную проблему. Кроме того, в условиях растущего интереса к культуре автохтонных этносов, их истории и ценностям традиционный орнамент возможно отнести к "сырьевым ресурсам будущего". В настоящее время широко распространяется сфера применения форм, композиций и элементов традиционной орнаментики в различных областях культуры. Например, при создании товарных знаков, в дизайнерских и оформительских работах и т.д. Так, в Бурятском институте естественных наук создается компьютерная база данных традиционного орнамента монголоязычных народов, которая становится своеобразной энциклопедией символов, и с помощью которой можно будет моделировать новые узоры, используя существующие прототипы. Поэтому традиционная орнаментика на современном этапе не исчерпала возможностей дальнейшего развития и сегодня. Важно отметить, что традиционная орнаментальная культура коренных малочисленных народов Севера и Сибири, в основе которой лежит мифологическое мышление, мировоззрение кочевников, всегда остается актуальной темой

Авторы:

Kirko Vladimir I. ,

Koptseva Natalya P. ,

Keusch Anna V.

Год выпуска: 2011

In the present article we consider a model of creation of a business incubator in the Evenkiya Municipal District on the basis of interaction of Siberian Federal University, Regional Administration and Financial-Industrial Groups. Here, we present the main directions of the business incubator activity and its structure. The main peculiarity of a business incubator is as follows: it should contribute both to the economical and to the socio-cultural development of the territory; and precisely, realization of the project of the business incubator creation should provide a high quality of peoples life, a competitive ability of the enterprises and preservation of cultural heritage of the small-numbered peoples

В статье рассматривается модель создания бизнес-инкубатора в Эвенкийском муниципальном районе на основе взаимодействия Сибирского федерального университета, администрации района и финансово-промышленных групп. Приводятся основные направления деятельности бизнес-инкубатора и его структура. Особенность бизнес-инкубатора должна быть в том, что он будет способствовать как экономическому, так и социально-культурному развитию территории, а именно реализация проекта по созданию бизнес-инкубатора должна обеспечить высокое качество жизни населения, конкурентную способность производств, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов

В статье рассматривается модель создания бизнес-инкубатора в Эвенкийском муниципальном районе на основе взаимодействия Сибирского федерального университета, администрации района и финансово-промышленных групп. Приводятся основные направления деятельности бизнес-инкубатора и его структура. Особенность бизнес-инкубатора должна быть в том, что он будет способствовать как экономическому, так и социально-культурному развитию территории, а именно реализация проекта по созданию бизнес-инкубатора должна обеспечить высокое качество жизни населения, конкурентную способность производств, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов

Автор:

Sirina Anna A.

Год выпуска: 2019

The article discusses three significant innovations that have occurred in the culture of the nomad Evens of the Magadan region over the past 80 years: sledge (1930s), reindeer dogs (1940–50s) and tractors (1960s — 1970s). The causes and sources of these borrowings are traced, as well as the resulting systemic cumulative effect. Active innovations were associated with the adaptation of Even reindeer herders to the natural and ethnic environment, which began with their entry into the territory of the Northeast. The forced innovations were caused by the influence of the state, which set a goal to transfer part of the nomads to sedentary life, and invested significant resources and energy in the modification of reindeer husbandry as an agricultural sector. As a result of adaptation to the realities of the post-Soviet economy, a wide variety of local cultural options appeared again, complicated by borrowings and tied to the matrix of the state, but with retention of backup options in case of technical breakdowns. Innovations are regarded in the article, on the one hand, as a consequence of changing social conditions, and on the other, as a mechanism of cultural shift

В статье рассматриваются три знаковых инновации, которые появились в культуре неоседлых эвенов Магаданской области за последние 80 лет: нарты (1930-е годы), оленегонные собаки (1940–50-е годы) и трактора (1960‑1970-е годы). Прослеживаются причины и истоки этих заимствований, а также вызванный ими системный кумулятивный эффект. Активные инновации были связаны с адаптацией эвенов-оленеводов к природной и этнической среде, начавшиеся с их выхода на территорию Северо-Востока. Форсированные инновации были вызваны влиянием государства, поставившего целью перевести часть кочевников на оседлость, а также вкладывавшего значительные ресурсы и энергию в модификацию оленеводства как отрасли сельского хозяйства. В результате адаптации к реалиям постсоветской экономики вновь появилось большое разнообразие локальных вариантов культуры, усложненной заимствованиями и привязанной к матрице государства, однако сохраняющей запасные варианты на случай отказа технологических устройств. Инновации рассматриваются в статье, с одной стороны, как следствие процессов пересечения разных темпоральных режимов в результате этносоциальных контактов и влияния государства, а с другой, как механизм культурного сдвига

В статье рассматриваются три знаковых инновации, которые появились в культуре неоседлых эвенов Магаданской области за последние 80 лет: нарты (1930-е годы), оленегонные собаки (1940–50-е годы) и трактора (1960‑1970-е годы). Прослеживаются причины и истоки этих заимствований, а также вызванный ими системный кумулятивный эффект. Активные инновации были связаны с адаптацией эвенов-оленеводов к природной и этнической среде, начавшиеся с их выхода на территорию Северо-Востока. Форсированные инновации были вызваны влиянием государства, поставившего целью перевести часть кочевников на оседлость, а также вкладывавшего значительные ресурсы и энергию в модификацию оленеводства как отрасли сельского хозяйства. В результате адаптации к реалиям постсоветской экономики вновь появилось большое разнообразие локальных вариантов культуры, усложненной заимствованиями и привязанной к матрице государства, однако сохраняющей запасные варианты на случай отказа технологических устройств. Инновации рассматриваются в статье, с одной стороны, как следствие процессов пересечения разных темпоральных режимов в результате этносоциальных контактов и влияния государства, а с другой, как механизм культурного сдвига

Авторы:

Petrov Alexander A. ,

Razumovskaya Veronica A.

Год выпуска: 2021

The article is devoted to the history of the study and teaching of the Even (Lamut) language in Russia in the period from the 17th – to the beginning of the 21st century. Special attention is paid to the problem of linguistic ecology. The fundamental and applied researches in the synchronic and diachronic aspects, as well as issues of teaching the Even language in families, pre-school educational institutions, colleges and higher educational institutions of Russia are studied. Ethnolinguistics is considered as a possible tool of language preservation and development, i. e., the Even language teaching in the close connection with traditional and modern material and spiritual culture. In this way, the role of vocabulary reflecting the song and dance creative activity, decorative and applied art, ceremonies (of life cycle: birth, wedding, funeral) and economy (hunting, fishing, reindeer breeding), taboo and euphemisms, folk knowledge (metrology, meteorology, space orientation, medicine, calendar, food and cuisine, etc.), as well as the words of religious beliefs (animism, shamanism, Christianity) in the formation of a language picture of the world and the Evens’ mentality is being determined. The role of state institutions, civil society organizations, as well as the members of small-numbered ethnic groups per se in the preservation and development of their language and culture is described. The attention is paid to the translation as the tool of a unique language preservation

Статья посвящена истории изучения и преподавания эвенского (ламутского) языка в России в период с XVII– по начало XXI века. Отдельное внимание уделено проблеме лингвоэкологии языка. Рассматриваются фундаментальные и прикладные исследования в синхронном и диахроническом аспектах, а также вопросы преподавания эвенского языка в семье, дошкольных образовательных учреждениях, колледжах и высших учебных заведениях России. Изучаются возможности этнолингвистики для сохранения и развития языка: преподавание эвенского языка в тесной связи с традиционной и современной материальной и духовной культурой. Для этого устанавливается роль лексики, связанной с песенно-танцевальным творчеством, с декоративно-прикладным искусством, обрядовой лексики жизненного цикла (рождение, свадьба, похороны), производственной (охотничьи, рыболовецкие, оленеводческие обряды) лексики; табу и эвфемизмов; лексики, связанной с народными знаниями (метрология, метеорология, ориентация в пространстве, медицина, календарь, питание и кухня и др.), а также слов, отражающих религиозные воззрения (анимизм, шаманизм, христианство) в формировании языковой картины мира и менталитета эвенов. Отмечена роль государственных институтов, общественных организаций, а также самих представителей малочисленного этноса в сохранении и развитии своих языка и культуры. Обращено внимание на перевод как инструмент сохранения уникального языка

Статья посвящена истории изучения и преподавания эвенского (ламутского) языка в России в период с XVII– по начало XXI века. Отдельное внимание уделено проблеме лингвоэкологии языка. Рассматриваются фундаментальные и прикладные исследования в синхронном и диахроническом аспектах, а также вопросы преподавания эвенского языка в семье, дошкольных образовательных учреждениях, колледжах и высших учебных заведениях России. Изучаются возможности этнолингвистики для сохранения и развития языка: преподавание эвенского языка в тесной связи с традиционной и современной материальной и духовной культурой. Для этого устанавливается роль лексики, связанной с песенно-танцевальным творчеством, с декоративно-прикладным искусством, обрядовой лексики жизненного цикла (рождение, свадьба, похороны), производственной (охотничьи, рыболовецкие, оленеводческие обряды) лексики; табу и эвфемизмов; лексики, связанной с народными знаниями (метрология, метеорология, ориентация в пространстве, медицина, календарь, питание и кухня и др.), а также слов, отражающих религиозные воззрения (анимизм, шаманизм, христианство) в формировании языковой картины мира и менталитета эвенов. Отмечена роль государственных институтов, общественных организаций, а также самих представителей малочисленного этноса в сохранении и развитии своих языка и культуры. Обращено внимание на перевод как инструмент сохранения уникального языка

Авторы:

Reznikova Ksenia V. ,

Zamaraeva Yulia S.

Год выпуска: 2016

This article is devoted to the analysis of the narrative material and structure of Dolgan fairytales. The authors believe that northern folklore is not only a part of the authentic oral tradition of indigenous peoples, but also an important component in the ethnic identity formation. In this regard, the study of storylines will allow to understand the peculiarities of the northern culture of the Dolgan people, reveal the structure and arrangement of the world constructed in the fairytales

Статья посвящена анализу сюжетного материала и структуры долганских сказок. Авторы считают, что северный фольклор является не только частью самобытного устного творчества коренных народов, но и важной составляющей в формировании этнической идентичности. В связи с этим изучение сюжетов позволит понять особенности северной культуры долганского народа, выявить структуру и устройство сконструированного в сказках мира

Статья посвящена анализу сюжетного материала и структуры долганских сказок. Авторы считают, что северный фольклор является не только частью самобытного устного творчества коренных народов, но и важной составляющей в формировании этнической идентичности. В связи с этим изучение сюжетов позволит понять особенности северной культуры долганского народа, выявить структуру и устройство сконструированного в сказках мира

Автор:

Zamaraeva Yulia S.

Год выпуска: 2018

The article presents an overview of archival documents reflecting the features of various practices of preserving and reviving the Evenki language in the Northern districts of the Krasnoyarsk Krai (based on the analysis of documents on education and enlightenment from the Evenki Archive in the Tura settlement). The relevance of the study is connected with the need to obtain the most complete information, revealing the dynamics of cultural and pedagogical practices for preserving the Northern language as the core of the culture of the indigenous small-numbered peoples of the Far North. The analysis of archival documents obtained during the field research conducted in Evenkia in 2018 made it possible not only to disclose the basic trends in the preservation of the Evenki language, their transformation in the period from the 1930s (years of formation of national districts) till the early 2000s, but also to determine the nature of problems of preserving the disappearing language of the Evenki ethno-cultural group at the present time. The results of field studies were processed, as well as the interpretation of the obtained data was made. The authors of the article carried out a critical analysis of the existing scientific research and summarized the conclusions connected with the solution of the problem of preserving and reviving the Evenki language. The publication of a brief summary of a large number of archival documents for the period from the 1930s until now is of special significance

В статье представлен обзор архивных документов, отражающих особенности различных практик сохранения и возрождения эвенкийского языка на территории север- ных районов Красноярского края (на материале анализа выборки документов по образованию и просвещению из фонда Эвенкийского архива в поселке Тура). Актуальность исследования связана с необходимостью получения наиболее полной информации, раскрывающей динамику культурных и педагогических практик по сохранению северного языка как ядра культуры коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Анализ архивных документов, полученных в ходе полевых исследований, проведенных на территории Эвенкии в 2018 году, позволил не только раскрыть базовые тренды процессов сохранения эвенкийского языка, их трансформацию в период с 1930-х гг. (годы образования национальных округов) до начала 2000-х годов, но и определить сущность проблематики по сохранению исчезающего языка эвенкийской этнокультурной группы в настоящее время. Были обработаны результаты полевых исследований, сделана интерпретация полученных данных. Проводился критический анализ существующих научных исследований, обобщены выводы исследователей, связанных с решением проблемы сохранения и возрождения эвенкийского языка. Особую значимость имеет публикация краткого содержания большого количества архивных документов за период с 1930 гг. по настоящее время

В статье представлен обзор архивных документов, отражающих особенности различных практик сохранения и возрождения эвенкийского языка на территории север- ных районов Красноярского края (на материале анализа выборки документов по образованию и просвещению из фонда Эвенкийского архива в поселке Тура). Актуальность исследования связана с необходимостью получения наиболее полной информации, раскрывающей динамику культурных и педагогических практик по сохранению северного языка как ядра культуры коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Анализ архивных документов, полученных в ходе полевых исследований, проведенных на территории Эвенкии в 2018 году, позволил не только раскрыть базовые тренды процессов сохранения эвенкийского языка, их трансформацию в период с 1930-х гг. (годы образования национальных округов) до начала 2000-х годов, но и определить сущность проблематики по сохранению исчезающего языка эвенкийской этнокультурной группы в настоящее время. Были обработаны результаты полевых исследований, сделана интерпретация полученных данных. Проводился критический анализ существующих научных исследований, обобщены выводы исследователей, связанных с решением проблемы сохранения и возрождения эвенкийского языка. Особую значимость имеет публикация краткого содержания большого количества архивных документов за период с 1930 гг. по настоящее время

Автор:

Sharina Sardana I.

Год выпуска: 2014

The paper attempts to identify some of the features of the language of the Verkhnekolymsky Even people, which have not been previously described in the scientific publications. Verkhnekolymsky sub-dialect demonstrates along with the typical for western sub-dialects differences some peculiar grammatical features that are not typical for other Even dialects. This fact should be taken into account when this sub-dialect is attributed to certain dialects

В статье предпринята попытка выявления некоторых особенностей языка верхнеколымских эвенов, которые не были отмечены ранее в публикациях исследователей. Наряду с характерными для говоров западного наречия отличиями при детальном рассмотрении обнаруживаются и грамматические особенности, нетипичные для других эвенских диалектов, что должно быть учтено при отнесении данного говора к определенным наречиям

В статье предпринята попытка выявления некоторых особенностей языка верхнеколымских эвенов, которые не были отмечены ранее в публикациях исследователей. Наряду с характерными для говоров западного наречия отличиями при детальном рассмотрении обнаруживаются и грамматические особенности, нетипичные для других эвенских диалектов, что должно быть учтено при отнесении данного говора к определенным наречиям

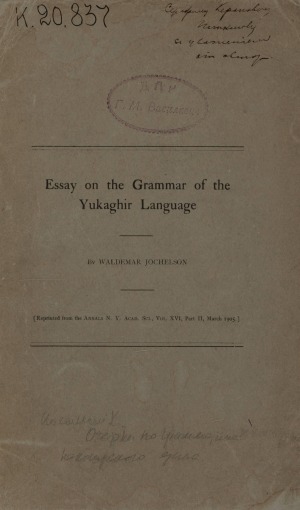

Автор:

Иохельсон Владимир Ильич

Год выпуска: 1906

Количество страниц: 66 с.

Подборки

- Юкагирский язык > Научные труды,

- Учимся говорить на языках народов Севера > Юкагирский язык > Языкознание,

- Языки народов Якутии > Юкагирский язык > Научные труды,

- Города Якутии: Среднеколымск > Колымская ссылка,

- Языкознание. Филология. Художественная литература,

- КНИГАКАН > Все народы > Юкагиры (палеоазиатская группа языков) > Языкознание.

Авторы:

Krivonogov Victor P. ,

Кривоногов Виктор П.,

Ермилова Елизавета С.,

Ermilova Elizaveta S.

Год выпуска: 2018

In the years 1997 and 2017 in Evenkia, comprehensive studies in the form of a mass survey were carried out. They revealed some significant changes in the household, various aspects of material and spiritual culture. The scale of reindeer breeding has dramatically dropped; at the present moment, around 1/10 of the Evenk families are engaged in it. Hunting and fishing are preserved better: almost one third of all men are engaged in them. The overwhelming majority of men continue hunting and fishing at the amateur level, just like the major part of women maintain their sewing and beadwork skills. The language assimilation process is very active; children hardly speak or understand their mother tongue, though the majority of the Evenks study it at school. The share of mixed families, mostly with Russians, has reached fifty per cent: the majority of children from these families get assimilated with the Evenk ethnicity. As a result of such marriages, the share of people of mixed descent among the Evenks is approaching two thirds, while among the children this share has reached 9/10. The Evenks are mixing with other ethnicities and acquire Russian language, but maintain a stable ethnic self-consciousness and preserve certain elements of their traditional culture in some aspects of material and spiritual culture

В 1997 и в 2017 годах в Эвенкии были проведены комплексные исследования по современным этническим процессам с использованием метода массового опроса. Выявлены существенные изменения в хозяйстве, в разных областях материальной и духовной культуры. Резко снизилось значение оленеводства, в настоящее время в нем заняты около 1/10 части эвенкийских семей. Лучше сохранились охота и рыболовство, в них занята почти треть мужчин. На любительском уровне охотой и рыболовством занимается подавляющее большинство мужчин, а значительная часть женщин не утеряли навыков шитья и вышивки бисером. Активно идет процесс языковой ассимиляции, дети практически не говорят на языке эвенков и не понимают его, хотя большинство эвенков изучает родной язык в школе. Количество национально-смешанных семей, в основном с русскими, приблизилось к половине всех семей, большинство детей вливаются в эвенкийский этнос. В результате этих браков доля метисов среди эвенков приближается к 2/3, а среди детей их доля достигла 9/10. Эвенки превращаются в группу русскоязычных метисов, но с устойчивым этническим самосознанием и с сохранением элементов традиционной культуры в некоторых областях материальной и духовной культуры

В 1997 и в 2017 годах в Эвенкии были проведены комплексные исследования по современным этническим процессам с использованием метода массового опроса. Выявлены существенные изменения в хозяйстве, в разных областях материальной и духовной культуры. Резко снизилось значение оленеводства, в настоящее время в нем заняты около 1/10 части эвенкийских семей. Лучше сохранились охота и рыболовство, в них занята почти треть мужчин. На любительском уровне охотой и рыболовством занимается подавляющее большинство мужчин, а значительная часть женщин не утеряли навыков шитья и вышивки бисером. Активно идет процесс языковой ассимиляции, дети практически не говорят на языке эвенков и не понимают его, хотя большинство эвенков изучает родной язык в школе. Количество национально-смешанных семей, в основном с русскими, приблизилось к половине всех семей, большинство детей вливаются в эвенкийский этнос. В результате этих браков доля метисов среди эвенков приближается к 2/3, а среди детей их доля достигла 9/10. Эвенки превращаются в группу русскоязычных метисов, но с устойчивым этническим самосознанием и с сохранением элементов традиционной культуры в некоторых областях материальной и духовной культуры