Количество страниц: 7 с.

Сивцев, А. И. Южная часть Алдано-Майского прогиба первоочередной объект нефтегазопоисковых работ / А. И. Сивцев, Д. М. Петров, А. Р. Александров // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Науки о земле" - 2022. - N 4 (28). - С. 52-58.

DOI: 10.25587/SVFU.2022.28.4.005

Количество страниц: 9 с.

Пуляев, Н. А. Опыт прогнозирования рудных объектов на территории со сложным геологическим строением с применением геохимических данных и автоматизированных систем комплексной обработки информации / Н. А. Пуляев, Е. В. Рыжкович // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Науки о земле" - 2022. - N 4 (28). - С. 43-51.

DOI: 10.25587/SVFU.2022.28.4.004

Количество страниц: 14 с.

Акимова, Е. Д. Пески и их разнообразие на Земле / Е. Д. Акимова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Серия "Науки о земле" - 2022. - N 4 (28). - С. 5-18.

DOI: 10.25587/SVFU.2022.28.4.001

Количество страниц: 6 с.

- Общественные науки. Образование > Экономика. Экономические науки. Политическая экономия > Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены,

- Математика. Естественные науки > Экономическая геология. Месторождение полезных ископаемых,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Геология. Геологические и геофизические науки,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Экономика. Экономические науки. Политическая экономия.

Матвеев, А. И. Проблема повышения эффективности использования углей для потребителей в условиях Крайнего Севера / Матвеев А. И., Попова К. С. ; Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского // Успехи современного естествознания. - 2022. - N 12. - С. 175-180.

DOI: 10.17513/use.37967

Количество страниц: 4 с.

- Математика. Естественные науки > Общая геология . Метеорология. Климатология. Историческая геология. Стратиграфия. Палеогеография,

- Математика. Естественные науки > Экономическая геология. Месторождение полезных ископаемых,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Геология. Геологические и геофизические науки.

Черепанова, А. П. Типизация подземных минеральных лечебных вод Якутской части Сибирской платформы / А. П. Черепанова ; Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова // Наука и образование. - 2009. - N 3 (54). - С. 59-62.

Количество страниц: 6 с.

- Экономика Севера > Экономика промышленности Севера,

- Общественные науки. Образование > Экономика. Экономические науки. Политическая экономия,

- Математика. Естественные науки > Экономическая геология. Месторождение полезных ископаемых,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Геология. Геологические и геофизические науки,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Экономика. Экономические науки. Политическая экономия,

- КНИГАКАН > Полезные ископаемые. Природопользование.

Алексеев, Н. Н. Современное состояние и перспективы воспроизводства минерально-сырьевой базы углеводородных ресурсов Республики Саха (Якутия) накануне их широкомасштабного освоения / Н. Н. Алексеев, Н. А. Аржаков ; Институт проблем нефти и газа СО РАН // Наука и образование. - 2009. - N 4 (56). - С. 45-50.

Количество страниц: 5 с.

- Математика. Естественные науки > Общая геология . Метеорология. Климатология. Историческая геология. Стратиграфия. Палеогеография,

- Математика. Естественные науки > Экономическая геология. Месторождение полезных ископаемых,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Геология. Геологические и геофизические науки.

Сивцев, А. И. Электрометрическое моделирование продуктивного горизонта Т1-III Средневилюйского ГКМ / А. И. Сивцев ; Институт проблем нефти и газа СО РАН // Наука и образование. - 2009. - N 1 (53). - С. 61-65.

Количество страниц: 5 с.

Зубков, В. П. Оценка и пути улучшения показателей извлечения запасов при подземной разработке рудных месторождений Якутии / В. П. Зубков ; Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского // Наука и образование. - 2009. - N 1 (53). - С. 25-29.

Количество страниц: 5 с.

Костин, А. В. Самородное серебро Эндыбальского рудного узла (Западное Верхоянье) / А. В. Костин ; Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН // Наука и образование. - 2008. - N 4 (52). - С. 23-27.

Количество страниц: 7 с.

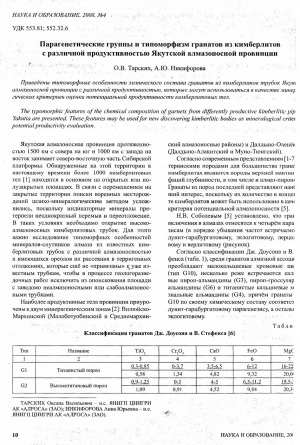

Тарских, О. В. Парагенетические группы и типоморфизм гранатов из кимберлитов в различной продуктивностью Якутской алмазоносной провинции / О. В. Тарских, А. Ю. Никифорова ; Акционерная компания "АЛРОСА" // Наука и образование. - 2008. - N 4 (52). - С. 10-16.