Количество страниц: 3 с.

Дьяконов, В. М. Кулун-атахские памятники долины Туймаады / В. М. Дьяконов // Интеграция археологических и этнографических исследований : сборник научных трудов. — Омск ; Ханты-Мансийск : Издательство Омского педагогического университета, 2002. — С. 206-208.

Количество страниц: 4 с.

Дьяконов, В. М. Итоги и перспективы археологического изучения долины Туймаады / В. М. Дьяконов // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии : материалы международной конференции "Из века в век", посвященной 95-летию со дня рождения академика А. П. Окладникова и 50-летию Дальневосточной археологической экспедиции РАН Владивосток, 11-25 сентября 2003 г. — Новосибирск : Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2003. — С. 121-124.

Количество страниц: 6 с.

The Bronze Age in Yakutia is investigated insufficiently full. Was considered earlier, that the Ymyyakhtakh culture of the Late Neolithic in Yakutia was everywhere replaced with the Ust'-Mil' culture of an epoch of Bronze. On the data available on today, it is possible to assume, that development of ancient cultures of Yakutia after the ending of Neolithic epoch passed different ways. Since the middle of the IInd millennium B.C. in Yakutia down to the Polar Circle was distributed the Ust'-Mil' culture developed on the basis of merge of come tribes-carries of ridge ceramics and natives-tribes of the Ymyyakhtakh culture. On the north of Yakutia only separate groups of carriers of ridge ceramics have penetrated. In the Yakut Arctic in Ith millennium B. C. and Ith millennium A. D. descendants of the Ymyyakhtakhs, mastered metallurgy of bronze, continued to exist.In Southern, Southeast and the Western Yakutia during an epoch of Bronze, alongside with the Ust'-Mil' culture, cultures were distributed, the basic marking attribute which was the ceramics decorated with "pearls", pressures and stamps. Distribution of sites of this cultural type was not so strong in comparison with expansion of the Ust'-Mil's, but covered significant taiga territory of Aldan, Olekma, Viluy and Middle Lena. Thus, besides the Ust'-Mil' culture during an epoch of Bronze in Yakutia existed, at least, two more cultures - the "Survival-Ymyyakhtakh" culture and the culture of carriers of the ceramics decorated with "pearls", pressures and stamps. On materials of sites it is visible, that all cultures of the Bronze Age of Yakutia are genetically connected with the Ymyyakhtakh culture of the Late Neolithic.

Дьяконов, В. М. Многолинейность развития культур бронзового века Якутии / В. М. Дьяконов // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования : международная конференция, Иркутск, 19-24 мая 2007 г. : сборник научных трудов. — Иркутск : Издательство Иркутского государственного технического университета, 2007. — С. 62—67.

Количество страниц: 5 с.

Дьяконов, В. М. Археологическая концепция Г. В. Ксенофонтова: становление и развитие научных идей : по материалам архива Г. В. Ксенофонтова / В. М. Дьяконов // Вузовская научная археология и этнология Северной Азии. Иркутская школа 1918-1937 гг. : материалы всероссийского семинара, посвященного 125-летию Бернгарда Эдуардовича Петри, Иркутск, 3-6 мая 2009 г. — Иркутск : Амтера, 2009. — С. 46-50.

Количество страниц: 26 с.

Погребение Вилюйское шоссе в Якутске : палеоантропологические характеристики и предварительная датировка / В. М. Дьяконов, Е. Г. Шпакова, Т. А. Чикишева, Д. В. Поздняков // Древние культуры Северо-Восточной Азии. Астроархеология. Палеоинформатика. — Новосибирск : Наука, 2003. — С. 65-90.

Количество страниц: 11 с.

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Историческая наука. Историография > Археология,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Историческая наука. Историография > История Якутии > Древняя Якутия,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ,

- iYakutia > Древняя Якутия.

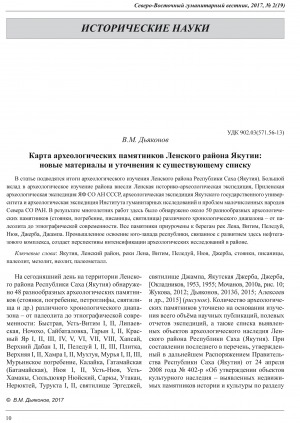

The article sums up the results of the archaeological studies of the Lensky district of the Republic of Sakha (Yakutia The great contribution to the archaeological study of the region was made by the Lenskaya Historical and Archaeological Expedition, the Prilenskaya archaeological expedition of the Yakutsk Branch SB AS USSR, the archaeological expedition of the Yakutsk State University and the archaeological expedition of the Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North of the SB RAS. As a result of many years of works, about 50 various archaeological objects (sites, burials, petroglyphs, sanctuaries) of various chronological ranges from the Paleolithic to ethnographic modernity were discovered here. All objects of archeology are confined to the banks of the rivers Lena, Vitim, Peleduy, Nuya, Djerba, Jampa. Industrial development of the South-West of the Republic, associated with the development of the oil and gas complex, creates prospects for intensifying of archaeological research in the region.

Дьяконов, В. М. Карта археологических памятников Ленского района Якутии: новые материалы и уточнения к существующему списку / В. М. Дьяконов // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2017. — N 2 (19). — С. 10-20.

Количество страниц: 4 с.

The article describes a bronze axe (celt) discovered in 2013 near Nyurba in the Republic of Sakha (Yakutia). Such artifacts are rarely found on the territory of Yakutia. The celt belongs to the type of earless axes and is decorated with lines, triangular festoons and eyelets. A similar axe had been found earlier in a ruined burial near the village of Mur'ya in Lensky district of Yakutia. Analogs of the Nyurba Celt are found on the territory of the forest and steppe zones of Krasnoyarsk region and belong to the Krasnoyarsk-Angarsk type. Celts like Nyurba Celt are synchronized with the early stage of the Tagar culture and dated to the VII-VI centuries BC. Their penetration in Yakutia is associated with bearers of Tsepan’ culture of Northern Angara region dated to the Early Iron Age.

Дьяконов, В. М. Нюрбинский бронзовый кельт (к вопросу о культурных связях Якутии и сопредельных территорий в эпоху палеометалла) // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2015. — N 4 (13). — С. 12-15.

Количество страниц: 8 с.

- Общественные науки. Образование > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Историческая наука. Историография > Археология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Историческая наука. Историография > Археология.

Романова, Е. Н. Sine ira et studio: Гавриил Ксенофонтов и проблема кочевничества Евразии: неопубликованные заметки этнографа / Е. Н. Романова, Л. Б. Степанова // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2018. – N 1 (22). – С. 19-26.

DOI: 10.25693/IGI2218-1644.2018.01.22.002

Количество страниц: 8 с.

- Общественные науки. Образование > Демография. Статистика. Социология,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Общие вопросы. География как наука. Географические исследования,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Демография. Статистика. Социология,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Общие вопросы. География как наука. Географические исследования.

The article deals with the issue of political activity of citizens of the RS (Y). their interest in the political sphere of From the scientific point of view, such concepts as apolitism and absenteeism are interpreted. The unique features tese phenomena, the prerequisites for their formation and the need for its objective evaluation in the functioning of society arc singled out. The course of preparation for questioning the population is described. The results of the data collection in Yakutsk. Kobyaisky (Sangar village, Batamay village), Zhigansky (Zhigansk village) and :y (Tiksi, Siktyakh) ulus areas are presented in the w ork of the “Floating University on the Lena River 2017’. aasic hypothesis is proposed at the level of comparison in Yakutia, it is checked whether it corresponds to actual The question of the influence of the spatial factor (geographic location, living conditions) on the predisposition re apolitical mood of society is investigated. The interdependence of the level of interest in politics and trust in is analyzed, and regularities in the functioning of apolitism in the territory of the Republic (Sakha) of Yakutia are ed. A comprehensive analysis of the reasons underlying the specific attitude of the republic's citizens to politics as is being conducted. The Appendix contains a sample of the questionnaire and indicative histograms with the of the survey.

Новоприезжий, А. О. Отношение к политической власти жителей приленских районов (по материалам экспедиции РГО "Плавучий университет-2017") / А. О. Новоприезжий // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2018. – N 4 (25). – C. 66-73.

DOI: 10.25693/IGI2218-1644.2018.04.008

Количество страниц: 7 с.

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Историческая наука. Историография > История Якутии > Якутия с 1917 по 1940 гг.,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Историческая наука. Историография > Всеобщая история > История Якутии.

The article reveals the activities of one of the prominent representatives of the Yakut intelligentsia - an outstanding Ac and political figure, the founder of the Yakut Soviet literature, linguist Platon Alekseevich Oiunsky (1893-1939) the implementation of a large-scale state-building project in the form of the Yakut Autonomous Soviet Socialist public and national cultural revival, which was a modernization in the conditions of an authoritarian, one-party litical system in 1920. The historical continuity is shown in the course of widespread attraction and appointment of the intellectuals of the pre-revolutionary period to national-state construction to key positions. The birth of a broad autonomist, national-cultural, and local lore movement in Yakutia, which played a huge role in the formation of the new Yakut nation in the Soviet Union, is shown.

Антонов, Е. П. Платон Ойунский: национальная биография в советской империи / Е. П. Антонов // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2018. – N 4 (25). – C. 27-33.

DOI: 10.25693/IGI2218-1644.2018.04.001