Количество страниц: 2 с.

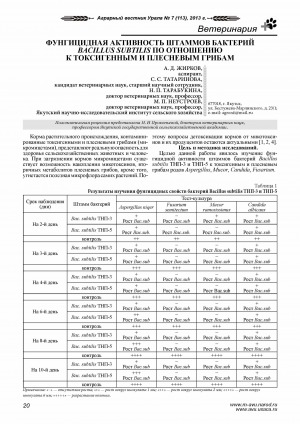

Фунгицидная активность штаммов бактерий Bacillus subtilis по отношению к токсигенным и плесневым грибам / А. Д. Жирков, С. С. Татаринова, Н. П. Тарабукина, М. П. Неустроев // Аграрный вестник Урала. – 2013, N 7 (113). – С. 20-21.

Количество страниц: 5 с.

Соловьева, М. И. Содержание микроэлементов в слоевищах лишайников родов cladonia и cetraria в зависимости от места произрастания / М. И. Соловьева (Павлова), З. А. Кудинова, С. С. Кузьмина ; Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова // Наука и образование. - 2007. - N 3 (47). - С. 118-122.

Количество страниц: 6 с.

Соломонов, Н. Г. В. Н. Андреев - выдающийся эколог-тундровед / Н. Г. Соломонов // Наука и образование. - 2007. - N 3 (47). - С. 187-192.

Количество страниц: 8 с.

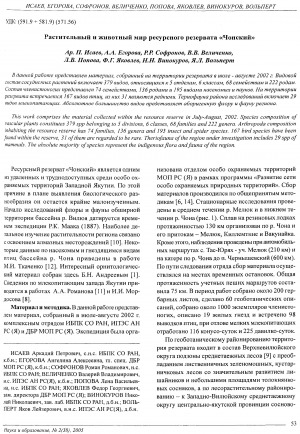

Растительный и животный мир ресурсного резервата "Чонский" / А. П. Исаев, А. А. Егорова, Р. Р. Софронов [и др.] // Наука и образование. - 2005. - N 2 (38). - С. 53-59.

Количество страниц: 6 с.

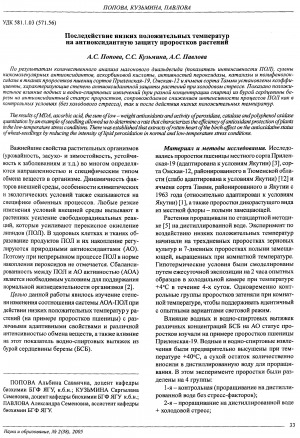

Попова, А. С. Последействие низких положительных температур на антиоксидантную защиту проростков растений / А. С. Попова, С. С. Кузьмина, А. С. Павлова ; Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова // Наука и образование. - 2005. - 2005, N 2 (32). - С. 33-37.

Количество страниц: 6 с.

Влияние повышенного естественного фона произрастания на ферментативную активность почв и фотосинтез у ольхи кустарниковой (Duschecia fruticosa) / М. М. Шашурин, М. В. Щелчкова, А. Н. Журавская [и др.] ; Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН // Наука и образование. - 2005. - N 2 (32). - С. 23-27.

Количество страниц: 6 с.

Карпов, Н. С. Надземная фитомасса и продуктивность растительности южных субарктических тундр Якутии / Н. С. Карпов ; Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН // Наука и образование. - 2005. - N 2 (32). - С. 18-23.

Количество страниц: 2 с.

Габышева, Л. П. Дальность разлета семян лиственницы в лесах Якутии / Л. П. Лыткина, А. П. Исаев, И. И. Чикидов ; Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН // Наука и образование. - 2005. - N 2 (32). - С. 16-17.

Количество страниц: 20 с.

Борисов, Б. З. Роль территориальной охраны в сохранении естественной растительности и разнообразия флоры Якутии / Б. З. Борисов, С. З. Борисова, З. З. Борисов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2012, N 84. - С. 67-86.

Количество страниц: 10 с.

Сообщества с Iris Laevigata Fisch. et C.A. Mey. как экологическая модель для создания реинтродукционных популяций / Н. С. Данилова, Н. С. Иванова, С. З. Борисова, Е. А. Афанасьева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013, N 93. - С. 394-405.